公開:2025年8月28日

20分で読めます

仮想マシン(VM)とは?意味や導入メリット、GitLab活用例

この記事では、仮想マシンの基礎知識からソフトウェア開発・ITインフラの領域で導入するメリット、具体的な活用方法まで解説します。

仮想マシン(VM)は、IT技術が進化する時代の中でソフトウェア開発やビジネスの領域において近年注目されている技術の一つです。実際に自社のソフトウェア開発の領域において、仮想マシンの導入を検討している人も多いのではないでしょうか。仮想マシンを自社の開発に取り入れて確かな効果を発揮するためには、仮想マシンの特徴などを事前に詳しく理解しておく必要があります。

この記事では、仮想マシンの基礎知識からソフトウェア開発・ITインフラの領域で導入するメリット、具体的な活用方法まで解説するのでぜひ参考にしてください。

1. 仮想マシン(VM)の基礎知識

まずは、仮想マシンを理解するために知っておきたい仮想化と呼ばれる技術の概要や、仮想マシンの特徴について解説します。

1-1 そもそも仮想化とは

仮想化とは、物理的な環境に囚われずにサーバー、ストレージ、ネットワーク、メモリなどのハードウェアリソースを効率よく利用するための技術のことです。

よりわかりやすく簡潔に説明すると、仮想化とは本来1つであるハードウェアリソースを複数あるかのように利用する技術です。この仮想化技術は現代の企業のIT戦略を検討する上で重要な位置付けとなっています。

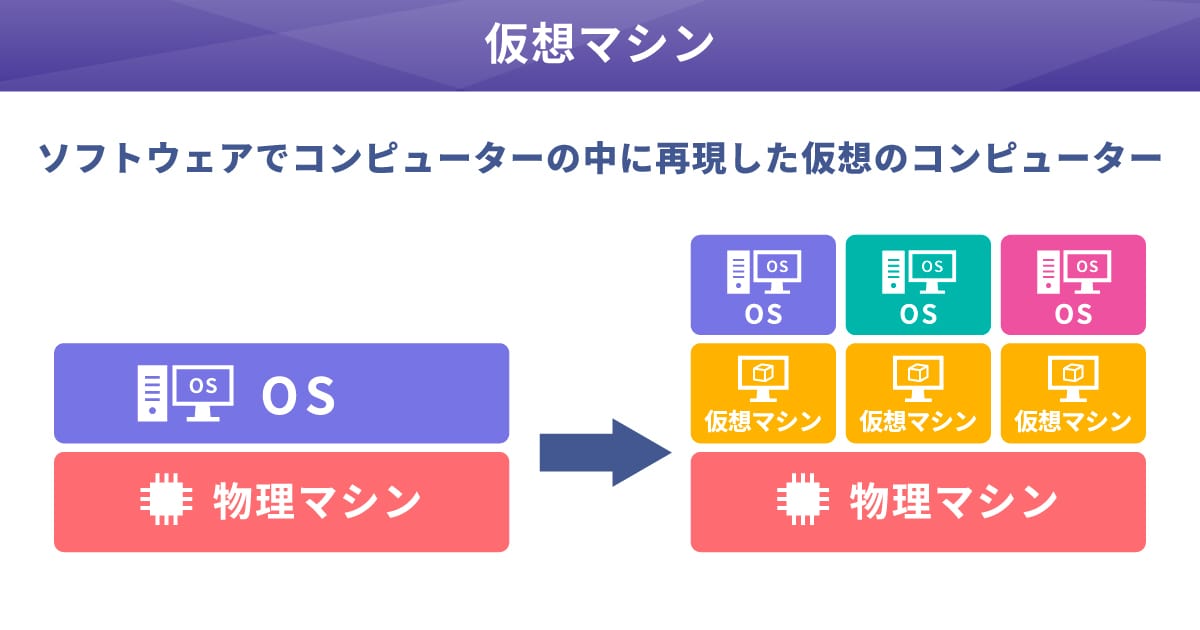

1-2 仮想マシン(VM)とは

では、この記事の本題である仮想マシンについて説明します。仮想マシンとは、仮想化技術を活用して1つの物理マシン内(コンピューター)に仮想的に複数のコンピューターを再現する環境のことです。

物理マシンは実体として存在するコンピューターであるのに対して、仮想マシンはソフトウェアを利用して物理マシン内に仮想的に再現したコンピューターであるという違いを理解しておくと良いでしょう。

つまり、仮想マシンなら1台のコンピューター上で複数のOSをそれぞれ独立した状態で稼働できるようになります。後にも詳しく解説しますが、これによりサーバー台数の節約やニーズに応じたOSの稼働などができるようになり、開発やビジネスにおけるコスト削減や生産性向上にも寄与します。

2 仮想マシン(VM)におけるホストOSとゲストOS

仮想マシンを語る上では、「ホストOS」と「ゲストOS」という言葉の意味についても理解しておく必要があります。

まずホストOSとは、仮想マシンを構築する際の土台となるOSを指します。つまり、実体のある物理マシンにインストールされているOSです。一方、ゲストOSは仮想マシンにインストールするOSのことです。

例えば、Windowsのコンピューターに対して仮想環境を作成して、Linuxをインストールすれば、ホストOSはWindows、ゲストOSはLinuxとなります。このようなホストOSとゲストOSの関係性は業務上でも使われるため、違いを把握しておくと良いでしょう。

3 仮想マシン(VM)の歴史

仮想マシンは近年注目されている技術の一つですが、歴史自体は古く、1960年代には既に使用されていました。当時のコンピューターリソースを複数のユーザーで使用するための「タイムシェアリング」という技術が仮想化の起源だと言われています。

その後、時代の流れと共にIT技術が発展し、コンピューターの価格低下も実現できたことから物理的に台数を増やして運用するという考えが広まりました。しかしそれでは企業にとって運用負荷が増加してしまうという課題が残るため、仮想化技術が再び注目されるようになっているのです。

※参考:「仮想化」を理解するための誕生の歴史 | ITソリューション塾

4 仮想マシンの主な利用シーン

仮想マシンは具体的にどのようなシーンで利用できるのでしょうか。具体例として以下が挙げられます。

- ソフトウェア開発・テスト

- 新しいOSのテスト

- ソフトウェア・アプリケーションの実行

- セキュアなWebブラウジング

4-1 ソフトウェア開発・テスト

仮想マシンはソフトウェア開発・テストの領域で役立てられます。仮想マシンを使って本番とは隔離された環境で開発を行えば、開発途中でなんらかのトラブルが発生した場合でも影響を最小限に抑えられるでしょう。また、複数の異なるOSを構築できるため、アプリケーションの互換性テストを容易に実行することが可能です。

4-2 新しいOSのテスト

企業が業務改善やビジネス上の戦略を理由に既存のOSから新しいOSへの移行を検討するケースもあるでしょう。しかし、使い慣れた環境から新しい環境へ切り替えを行う際には、既存のアプリケーションや周辺機器の互換性・操作性などを細かにチェックしなければなりません。

事前に仮想マシンを使用して移行予定のOSを試せば、移行後の業務への影響度を事前に把握できるでしょう。

4-3 ソフトウェア・アプリケーションの実行

業務を進める上で状況によっては、現在利用しているOSでは動作しないソフトウェアやアプリケーションの実行が必要になるケースもあるでしょう。

そういったケースでも仮想マシンを使えばソフトウェアやアプリケーションの実行に必要となるOSを柔軟にインストールできるため、業務に支障が出ることなく仕事を進められるでしょう。

4-4 セキュアなWebブラウジング

Webブラウジングを行う際にも仮想マシンを活用できます。Webブラウジングとは、Webブラウザを利用してWebサイトやホームページなどの情報を閲覧することです。

ウイルス感染のリスクが高いサイトも存在する中で、仮想マシンを使って隔離されたセキュアな環境でWebブラウジングを行えば、企業におけるセキュリティリスクを軽減できます。

5 仮想マシン(VM)を実行するソフトウェアの種類

仮想マシンを実行するためにはソフトウェアが必要になりますが、主に以下の種類に分けられます。

- ホストOS型

- ハイパーバイザーOS型

5-1 ホストOS型

ホストOS型とは、先ほど解説したホストOS上に仮想化ソフトウェアをインストールして仮想マシンを構築する方法になります。

以下からホストOS型を採用するメリットやデメリット、代表的な仮想化ソフトウェアを紹介します。

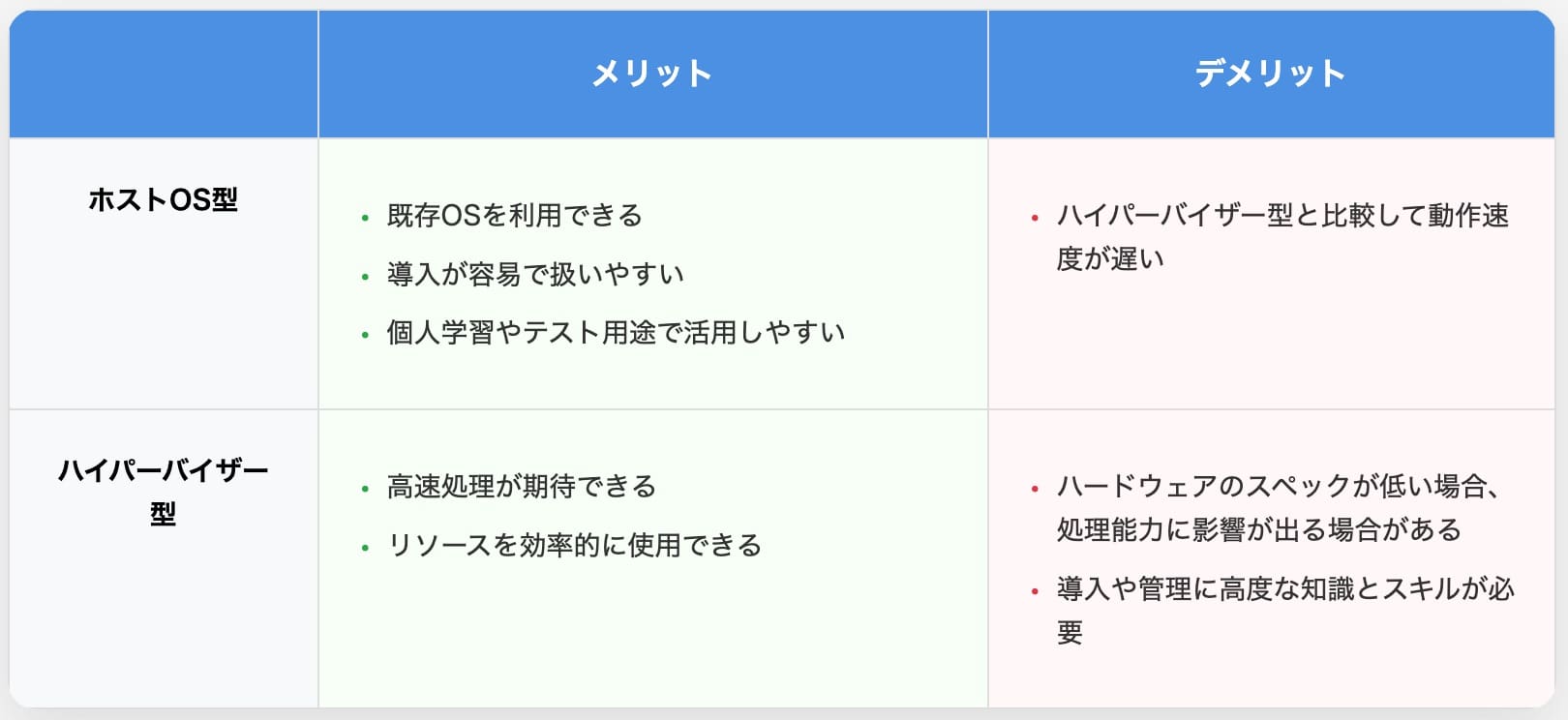

5−1−1 ホストOS型のメリット・デメリット

ホストOS型のメリットは、既に利用しているOS上にソフトウェアをインストールするだけで仮想マシンを実現できるため、扱いやすく容易に導入できることです。そのため、まずは仮想環境に触れてみたいといったテスト用途や、個人学習用途などで利用することが可能です。

しかし、ホストOS型の場合は物理マシンと仮想マシンとの間にホストOSが介入することになり、本来の処理に加えて余分なリソースがかかる「オーバーヘッド」と呼ばれる現象が発生します。そのため、高速な処理には不向きな手段であることを把握しておかなければなりません。

5−1−2 代表的な仮想化ソフトウェア

ホスト型の仮想化ソフトウェアの例としては以下が挙げられます。

・Oracle VM VirtualBox

VirtualBoxは、Oracle社が提供する人気の仮想化ソフトウェアです。多機能であることが特徴で、「スナップショット」「シームレスモード」「共有フォルダ」など仮想マシンを活用する上で便利な機能が搭載されています。

・VMware Fusion Pro

VMware Fusion Proは、Mac上で仮想マシンを構築し異なるOSを実行できる仮想化ソフトウェアです。ファイル共有などさまざまな機能が提供されています。

5-2 ハイパーバイザー型

ハイパーバイザー型とは、ホストOSを使わず、ハイパーバイザーと呼ばれる専用の仮想化ソフトウェアをインストールして仮想環境を構築する方法です。以下からハイパーバイザーOS型のメリットやデメリット、代表的なソフトウェアを紹介します。

5−2−1 ハイパーバイザー型のメリット・デメリット

ハイパーバイザー型のメリットは、ホストOSを使わずに仮想マシンを構築するため、ホストOS型と比較してオーバーヘッドが少なく高速な処理が期待できます。

ただし、既存の物理マシンでハイパーバイザーを使用できない場合は、新たに互換性のある物理マシンを購入する必要があり、そのための費用を用意しなければなりません。また、ホスト型OSと比べて導入や管理においてある程度の専門知識が求められます。

ホストOS型とハイパーバイザー型の特徴の比較を以下の表でまとめました。

5−2−2 代表的なハイパーバイザー

代表的なハイパーバイザーには以下のようなものがあります。

・KVM

KVMは、Linuxをハイパーバイザーとして動作させることができる仮想化技術です。Linuxカーネル2.6.20以降から標準搭載されているため、Linuxを使用しているなら手軽に試せるでしょう。

・VMware ESXi

VMware ESXiは、 VMware が提供しているソフトウェアです。ESXiファイアウォールによりアクセス制限が可能でセキュリティにも強みを持っているのが特徴です。

・Citrix Hypervisor

Citrix Hypervisorは、 Citrix社が提供する仮想化プラットフォームです。Xen Projectをベースとしており、高性能なハイパーバイザーで信頼性が高いことが特徴です。

6 仮想マシンとコンテナの違い

仮想化手法においては「コンテナ」と呼ばれる技術もあるため、仮想マシンとの違いを理解しておきましょう。

6-1 コンテナとは?

コンテナとは、アプリケーションを実行するための動作環境を仮想化して利用する技術のことです。

仮想マシンは、物理マシン内に仮想化ソフトウェアを利用して複数の異なるOS(ゲストOS)を構築します。一方、コンテナは、「コンテナエンジン」と呼ばれるコンテナを管理するソフトウェアがOSとして機能するため、ゲストOSは不要になります。

代表的なコンテナエンジンは、「Docker」になります。Dockerを活用すれば、複数のアプリケーションの実行環境を手軽に作成できます。

6-2 コンテナの特徴

コンテナは先ほども解説した通りゲストOSが不要であるため、必要最低限のリソースで運用することができコスト削減につながります。また、処理速度も速いことから効率的な運用を実現できるでしょう。

しかし、コンテナの場合はOSが限定されるため、複数の異なるOSを利用できる仮想マシンのような自由度は期待できません。例えば、ソフトウェア開発において異なる種類の環境でテストを実行したい場合には適していない手段だと言えます。また、コンテナはコマンド操作や管理方法など初期で覚えることも多いため、スムーズな導入を実現するためには学習環境や運用体制を構築しておく必要があります。

7 ソフトウェア開発・ITインフラの領域で仮想マシン(VM)を導入するメリット

ここではソフトウェア開発とITインフラの領域に焦点を当てて、仮想マシン(VM)を導入するメリットについて解説します。

- IT・開発コストの削減

- 開発・テスト環境構築の迅速化

- 複数OSの活用による効率性の向上

- DevSecOpsのサポート

- セキュリティリスクの軽減

- 可用性の向上とBCP対策への貢献

7-1 IT・開発コストの削減

仮想マシンを導入することで、物理的なハードウェアリソースを論理的に分割する形で共有できるため、コスト削減につながります。複数OSの稼働が必要になった場合に、仮想環境を構築せずに物理的にリソースを準備するとなると、コンピューターの購入費や管理費などさまざまなコストが追加で発生してしまいます。

仮想マシンなら、ハードウェアリソースを効率よく有効活用できるため、ソフトウェア開発・ITインフラの領域でも追加コストの発生を最小限に抑えられます。

7-2 開発・テスト環境構築の迅速化

仮想マシンは開発・テスト環境構築の迅速化にもつなげられます。開発者は簡単に仮想環境を作成できるようになるため、需要に応じて開発・テスト環境を瞬時にスピンアップできます。また、使用しない時にも素早くテイクダウンが可能です。

本来であれば開発・テスト環境を構築する際には物理的な作業が発生し、時間を要します。柔軟性と拡張性を持つ仮想マシンなら、急なニーズが発生した場合でも物理的な作業を省略できるため、状況の変化に応じたスピーディーな対応が可能です。

7-3 複数OSの活用による効率性の向上

仮想マシンなら1つの物理マシン上で異なる複数のOSを運用できます。時間やコストをかけることなく、必要な時にゲストOSとして構築するだけでさまざまな環境でソフトウェアの開発やテストを実行することが可能です。例えば、WindowsとLinuxを同時に起動してアプリケーションの互換性をチェックするなどの対応が可能です。

複数OSの活用によって開発やテストの効率性向上を実現できるでしょう。

7-4 DevSecOpsのサポート

DevSecOpsとは、開発(Dev)、セキュリティ(Sec)、運用(Ops)の3つの概念を組み合わせたアプローチのことを指します。開発サイクルにおいて開発からセキュリティ、運用までを連携して進めることでセキュリティ強化や開発スピードの向上につなげられます。

仮想マシンの導入はこのDevSecOpsのサポートやツールチェーンの合理化にも貢献します。例えば、開発プロセスにおいて仮想マシンを作成し、仮想マシン上にCI/CDのような自動化されたワークフローを取り入れることで独立した環境で実行基盤を構築できます。

7-5 セキュリティリスクの軽減

仮想マシンはそれぞれ独立した環境で互いに分離された形で運用され、かつホストシステム(物理的なコンピューター)からも隔離されているため、セキュリティ対策にも役立ちます。

例えば、1つの仮想マシンでセキュリティトラブルが発生した場合でも、他の仮想マシンやホストシステムへの影響を抑えやすいでしょう。ただし、環境分離によるセキュリティリスクの軽減は期待できるものの、トラブルが発生する可能性をゼロにできるわけではありません。仮想環境特有のセキュリティ対策も徹底し、より安全に運用できる体制を構築する必要があります。これについては後述します。

7-6 可用性の向上とBCP対策への貢献

仮想マシンは障害にも強く、システムの可用性を高めることも可能です。例えば、現在の仮想マシンの状態を保存・復元できる「スナップショット機能」を活用すれば、システム障害が発生した場合でも容易に以前の状態に戻すことが可能です。

また、稼働中の仮想マシンを継続したまま別のホストに移行できる「ライブマイグレーション機能」なら、安全性の高いホストへ移動させることで事前にシステムトラブルを回避できるでしょう。

8 ソフトウェア開発・ITインフラの領域で仮想マシン(VM)を導入するデメリット

ソフトウェア開発・ITインフラの領域で仮想マシン(VM)を導入する際には以下のようなデメリットもあるため、事前に把握しておくことが大切です。

- パフォーマンス低下の可能性

- 仮想環境の導入・管理における専門性が高い

- 仮想環境特有のセキュリティ対策が必要

- 障害時の対応が増える場合がある

8-1 パフォーマンス低下の可能性

仮想マシンは物理的なコンピューターと比較すると性能面で劣る場合があるため、開発時に処理に時間がかかってしまったりなど不便さを感じてしまうかもしれません。例えば、オーバーヘッドが発生すると余分なリソースがかかり、処理速度に影響を与えてしまうでしょう。

特に安定した作業環境が強く求められるシーンにおいては、適切なリソース配分を検討する、状況に応じて物理的なコンピューターを用意して利用するといった対策が必要になります。

8-2 仮想環境の導入・管理における専門性が高い

仮想マシンをスムーズに導入し、安定した運用を実現するためには専門的な知識や技術が求められます。次で詳しく触れますが仮想環境においても特有のセキュリティ対策が必要になり、専門知識を持った担当者がいないと十分な対策はできないでしょう。

自社に専門知識を持った人材がいない場合は、新たに確保したり、対象者を教育しなければなりません。そのためには採用・教育コストが発生することも把握しておくことが大切です。

8-3 仮想環境特有のセキュリティ対策が必要

仮想マシンに対してもセキュリティリスクは存在するため、仮想環境特有のセキュリティ対策は必要になります。例えば、基盤となる物理マシンやホストOSだけでなく、仮想マシンにも専用のセキュリティソフトを導入することが大切です。また、複数の仮想環境を運用する場合は対策や管理に抜け漏れがないよう注意しなければなりません。

その他、万が一セキュリティトラブルが発生した場合の対応フローを事前に整備しておくことも大切です。

8-4 障害時の対応が増える場合がある

仮想マシンは1つの物理マシン上で利用されるため、物理マシンに障害が発生した場合、稼働している全てのシステムに影響が出る可能性もあります。これは単一障害点(SPOF)と呼ばれるものですが、もし発生した場合は復旧対応に時間や手間、そして金銭的なコストがかかってしまうでしょう。

単一障害点を回避するためには、事前に仮想環境基盤の冗長化を検討しておく必要があります。

9 仮想マシン(VM)の一般的な設定手順

仮想マシンの一般的な設定手順は以下になります。

- 仮想化ソフトウェアの選定

- ゲストOSのインストール

- ネットワークの設定・データ共有

まずは仮想マシンを導入する上で仮想化ソフトウェアの選定を行う必要があります。先ほど紹介したようにソフトウェアには「 VM VirtualBox」や「KMV」などがあるため、特徴を把握して自社の要件に合ったものを選びましょう。

仮想化ソフトウェアを選定してインストールした後は、ゲストOSのインストールも行いましょう。最後にネットワーク設定や必要に応じてホストOSとのデータ共有などを行い運用します。

10 仮想マシン(VM)でのGitLab活用例・使い方

仮想マシンはGitLabのようなCI/CDツールと連携が可能で、DevSecOpsの推進にもつなげられます。GitLabでのCI/CDプロセスを実行する環境として仮想マシンを有効活用できます。

ここでは、GitLabのサービス紹介や、仮想マシン上でGitLabを使用するメリットなどを解説します。

10-1 GitLabとは?

GitLabは、ネイティブAIを搭載したソフトウェア開発のライフサイクル全体を網羅するDevSecOpsプラットフォームです。ソフトウェア構築における計画から開発、テスト、リリース、運用までを単一のプラットフォームで統合して実行することができ、ビジネスの加速化や運用負担・コストの削減につなげられます。

CI/CDパイプラインの構築やセキュリティの自動化、ソースコード管理、プロジェクト管理などソフトウェア開発の効率化に役立つ充実した機能を提供しており、中小企業からエンタープライズまで世界中の多くの企業で導入されています。

10-2 仮想マシン上でGitLabを使うメリット

仮想マシン上でGitLabを利用することでどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的には以下の通りです。

- セキュアな環境で開発・テストを実行できる

- 本番環境に近い環境でテストやビルドを行える

- バックアップ機能やスナップショット機能でデータ復旧が容易になる

10-2-1 セキュアな環境で開発・テストを実行できる

物理マシンとは独立した環境でGitLabを利用するため、セキュアな環境で開発やテストを実施することが可能です。仮想マシン上でトラブルが発生した場合もホストシステムへの影響を抑えられるため、セキュリティ要件が高いプロジェクトにも適しています。

また、仮想マシンなら常にクリーンな状態の環境を用意できるため、GitLabのCI/CDプロセスにおいて正確なテストやビルドが可能になります。

10-2−2 本番環境と同じ環境でテストやビルドを行える

仮想マシンなら複数の異なるOSを用意できるため、例えばCI/CDプロセスにおいて本番環境を再現して動作確認やテストができるようになります。状況に合わせてさまざまな条件下で使用することで環境の違いによる不具合をリリース前に検出しやすくなるでしょう。

10-2-3 バックアップ機能やスナップショット機能でデータ復旧が容易になる

仮想マシンのスナップショット機能を活用すればデータのバックアップを容易にとることができ、障害時の復旧にも役立てられます。また、GitLabにはバックアップ機能が搭載されているため、より安全なシステム運用を実現できるでしょう。

まとめ 仮想マシン(VM)の活用で開発効率の向上を図ろう

仮想マシンは近年注目されている技術であり、ソフトウェア開発やITインフラの領域でも積極的に活用することで開発効率の向上やコスト削減、セキュリティ対策などにつながります。

DevSecOpsプラットフォーム「GitLab」は、仮想マシン上で利用することができ、CI/CDプロセスを実行する環境として活用できます。その他、プロジェクト管理などチームでの開発を効率化できる豊富な機能が搭載されているため、ぜひ自社への導入をご検討ください。

より効率的な開発環境をお探しの方は

VMの設定や管理に時間を取られることなく、すぐに開発を始めたい方にはGitLab Workspacesという選択肢があります。k8sベースの開発環境で、複雑な仮想マシンの構築作業を省略できます。

▶︎ GitLab Workspaces について詳しく:https://docs.gitlab.com/user/workspace/ 詳しくは、当社GitLabの営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

なお、GitLabでは世界39か国、5,000人を超えるDevSecOps専門家のインサイトが詰まった完全版レポートを無料で公開しているので、ぜひこちらもご覧ください。

監修:知念 梨果 @rikachinen(GitLab合同会社 カスタマーサクセス本部 カスタマーサクセスエンジニア)