公開:2025年7月17日

9分で読めます

オープンソースソフトウェア(OSS)とは?詳しく解説

オープンソースの意味や、メリットとデメリットについて、分かりやすく解説します。

オープンソースとは?

オープンソースとは、ソフトウェアのコードが公開され、誰もが利用、改良、再配布できるという仕組みのことを指します。「オープンソースソフトウェア」と同義で使用されることが多いです。

オープンソースソフトウェア(OSS)とは?

オープンソースソフトウェアはOSSとも記述され、Open Source Softwareの略称です。一般的な商用ソフトウェアとは異なり、誰でも利用、改良、再配布ができるようソースコードが公開されています。これにより個人や企業のデベロッパーは、各々の環境に合わせてソフトウェアを自由に改変し、特定の用途や問題に最適化することが容易にできます。ただし、OSSによってはライセンス制約が存在する場合もあります。

フリー(無料)ソフトと混同されることがありますが、フリーソフトのほとんどはソースコードが非公開です。よって、ソースコードが公開されているかどうかで、OSSかの判断をするのが一般的です。

オープンソースソフトウェアの基本原則

オープンソフトウェアに明確な定義はありませんが、「ソースコードが公開されていること」以外にも広く認知されている要件があります。これら要件は、米国のOpen Source Initiative(OSI)という団体が提唱した以下10項目を指すのが一般的です。

- 再配布の自由

- ソースコードの配布

- 派生ソフトウェアの配布許可

- 作成者のオリジナルコードの完全性

- 個人やグループに対する差別禁止

- 使用分野に対する差別禁止

- ライセンスの配布

- 特定製品でのみ有効なライセンスの禁止

- 他ソフトウェアを制限するライセンスの禁止

- ライセンスの技術的中立

要約するとOSSの基本原則は、ユーザーやデベロッパーに自由を提供し、協力的な環境を促進することと言えます。ただし、「自由」ではあるものの、ライセンスによって一定のルールは設定されています。例えば、GPLやMITライセンスは、OSSに付随するライセンスの利用や再配布、改変の範囲を規定し、自由利用を促進しつつも、デベロッパーやユーザーの権利を保護しています。OSS利用の際は、こういったライセンスルールを理解し、遵守することを忘れないようにしましょう。ライセンスについては後ほど詳しく解説します。

オープンソースソフトウェアの具体例

どういったソフトウェアがOSSなのかと問われると、すぐには思いつかないかもしれません。実際に、どういったソフトが様々な分野で活躍しているのかいくつかご紹介しましょう。

WordPress

WordPressという名前は、誰もが一度は聞いたことがあるでしょう。WordPressはウェブサイトを簡単に作成できるコンテンツ管理システム(CMS)で、世界中でもっとも利用されているCMSとなっています。ウェブサイトデベロッパーは自由にカスタマイズを行うことができ、また、活発なコミュニティで互いをサポートし合うことにより、新たな拡張機能の開発等に貢献しています。

GIMP

GIMPは、イラストレーター、グラフィックデザイナー、フォトグラファー、サイエンティストなど画像を扱う専門家に人気の画像編集ソフトウェアです。ユーザーは無料でダウンロードして利用でき、WordPressと同じく活発なコミュニティが、日々のバグ修正や、新プラグインを開発をサポートしています。

Brave Browser

Braveは、ユーザーのプライバシー保護を主眼としたウェブブラウザであり、広告やトラッキングを防止してくれます。さらに、独自の暗号通貨(BAT)や検索システムを開発しているなどの理由で、デベロッパー間では人気のブラウザの一つです。Braveもオープンソースであるため、個人が自由にブラウザ機能をカスタマイズしたり、新たに機能を追加したりすることができる仕様となっています。

GitLabのオープンソースプロジェクト

GitLabプラットフォームを利用して開発されているオープンソースプロジェクトをいくつかご紹介します。

Drupal

DrupalはWordPressと同様に、オープンソースのコンテンツ管理システム(CMS)です。堅牢性と拡張性の高さが評価されており、NASAや経済産業省といった政府機関や、Teslaなどの企業に採用されています。

VLC

WindowsやMacにとどまらず、LinuxやiOS等でも使うことできる、メディアプレイヤーです。多様な種類の音声や動画ファイルを再生でき、様々なファイル形式に対応しています。広告等、ユーザーにとって不要な機能が一切搭載されておらず、世界中で広く利用されています。

LibreOffice

Microsoft Officeとよく比較されることがあるのが、LibreOfficeです。無料で利用することができ、様々なオフィスツールを提供することから、たくさんの企業や個人に使用されています。

オープンソース開発のメリットとデメリット

OSSの開発には様々なメリットとデメリットがあります。開発手法についての議論は付きませんが、ここでは言及されることが多いポイントをいくつか挙げてみます。

メリット

コミュニティによる自発的なサポートと開発

オープンソース開発は通常、世界中のデベロッパーが参加した活発なコミュニティを形成しています。多種多様なバックグランドを持つ個々のユーザーたちがお互いにアイデアやフィードバック、サポートし合うことを基本とし、継続的な開発とサポートをしてくれます。

高い透明性に担保された信頼とセキュリティ

OSSの信頼とセキュリティは、誰もがソースコードを参照できることで実現されています。

まず、たくさんのデベロッパーの目に触れるため、脆弱性やバグが比較的早い段階で発見されます。これにより、セキュリティを高レベルに引き上げることができます。そして、ソースコードが公開されているため、不正な動作やバックドアの存在といったリスクを排除しやすく、ソフトウェアの信頼性を高めてくれます。

開発にかかる時間と費用の削減

オープンソースソフトウェアは大抵が無料で、自由にソースコードを改変できます。よって、ライセンス料とスクラッチ開発が不要であり、個人や企業の費用と開発時間を大幅に削減してくれます。

デメリット

開発プロジェクトの継続性

オープンソース開発は、有志が中心となって行われる場合が多いため、プロジェクトが遅延したり、突然中止となったりするリスクがあります。また、安定した開発スケジュールが維持されないこともあります。

プロジェクトの多くは無償、スポンサー、寄付で成り立っていることが一般的なので、開発コアメンバーが抜けた、資金が枯渇してしまった、などの理由から開発自体が立ち行かなくなることもあります。

責任の所在が曖昧

コミュニティ主導で開発が進められる場合、ユーザーにバグや他ソフトと統合できないといった問題が発生しても商用ソフトウェアとは異なり、自己解決しなくてはならないケースが通常です。迅速かつ的確なサポートが受けづらいケースも、発生することがあります。

ライセンスの準拠で

当然ながら、OSSにもライセンスが存在します。無条件に利用や再配布ができるわけではないので、しっかりとライセンスを理解した上で使用しなければいけません。ライセンス規約に違反してしまい、過去には訴訟に発展したケースもあるため、注意が必要です。詳しくは後ほど解説します。

オープンソースの課題とGitLabのアプローチ

GitLabというプラットフォームが、OSSにおける課題に対してどう取り組んでいるかについて、いくつかご紹介しましょう。詳細を知りたい場合は、オープンソースプロジェクト向けのGitLabソリューションを読んでみてください。

脆弱性の早期発見と修正

オープンソースは、コードが公開されているため、悪意のある人物が脆弱性を発見してしまうリスクがあります。

DevSecOpsプラットフォームであるGitLabは、開発プロセス全体においてセキュリティを重要視しています。静的アプリケーションセキュリティテスト(SAST)や依存関係スキャンといった強力なツールが、早期の脆弱性発見と修正を実現する仕組みを実現します。

サポートの補完

OSSはコミュニティによるサポートが中心となり、的確なサポートや迅速な対応を受けられないケースが発生することがあります。

商用版GitLabには、「GitLab Premium」「GitLab Ultimate」があり、公式サポートという選択肢が用意されています。また、コミュニティの結束を高める働きかけをすることで自発的サポートも促進しています。

コミュニティの活性化

活発なコミュニティなしに、OSSを成功させることはできませんが、これを維持するのは容易ではありません。

GitLabは、GitLabフォーラムを運営したり、オープンソース団体向けプログラムを実施、GitLabハッカソンやオンラインイベントを開催したりすることで、デベロッパー同士の繋がりを促進、コミュニティの活性化と拡大に貢献しています。

オープンソースのライセンスとその重要性

オープンソースのライセンスは、ソフトウェアの利用、配布、変更等に関する権利と制限を明記したものであり、法的拘束力を持ちます。よって、ソフト利用者はこれをしっかりと理解した上で、トラブル回避をすることが望ましいといえます。

また、ソフトウェアデベロッパーがどのライセンス規約にするかを考える場合には、透明性を重視するのか、自由度を重視するのかなどにより選択するライセンスが異なってきます。ここでは、いくつか代表的なものをご紹介しましょう。

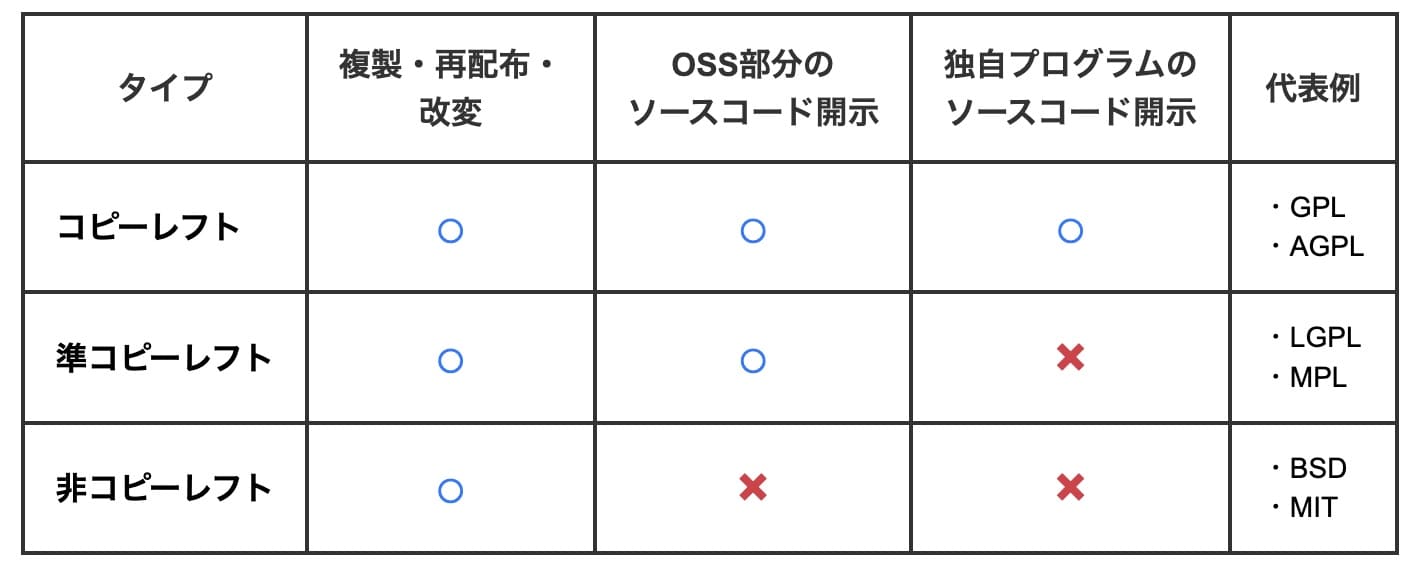

以下に表としてまとめてみました。

コピーレフト

コピーレフトライセンスは、元となるソフトウェアを再配布する時には、派生物も元OSSと同じ条件下で行う必要があるというものです。このタイプのライセンスは、非常に伝播性が強いのが特徴です。

またコピーレフトという言葉は、「コピーライト」をもじったものから誕生しました。

準コピーレフト

コピーレフトと比べ、伝播性が多少弱いのが準コピーレフトです。元のOSSのソースコードを再利用した時に、元のライセンスと同条件で再配布する必要があります。

非コピーレフト

パーミッシブライセンスとも呼ばれます。名前の通りですが、元のOSSと同条件のライセンスにする必要がありません。ソースコードの公開義務がないため、商用利用されることが多いです。

よくある質問

オープンソースソフトウェア(OSS)とは何ですか?

OSSとは、ソースコードが公開され、誰でも自由に利用、修正、配布できるソフトウェアのことです。

OSSのセキュリティは安心ですか?

OSSライセンスは、ソフトウェアの利用や再配布に関する自由と制約を明確に定義したものです。

OSSのライセンスにはどんな種類がありますか?

ライセンスにはGPL、MIT、Apache Licenseなど、異なる自由度や利用条件を持つものがあり、コピーレフト、準コピーレフト、非コピーレフトの3つに大別されます。

なぜ企業がOSSを採用するのですか?

コスト削減、柔軟性、信頼性向上、技術コミュニティとの連携が理由となる場合が多いです。またGitLabでは、オープンソースプロジェクト向けのソリューションを提供しています。ぜひご確認ください。

監修:佐々木 直晴 @naosasaki(GitLab合同会社 ソリューションアーキテクト本部 シニアソリューションアーキテクト)

ご意見をお寄せください

このブログ記事を楽しんでいただけましたか?ご質問やフィードバックがあればお知らせください。GitLabコミュニティフォーラムで新しいトピックを作成してあなたの声を届けましょう。

フィードバックを共有する