公開:2025年9月22日

21分で読めます

プラットフォームエンジニアリングとは?意味や導入メリットをわかりやすく解説

この記事では、プラットフォームエンジニアリングの意味や特徴、導入メリットなどを解説します。

近年ソフトウェア開発の領域では「プラットフォームエンジニアリング」と呼ばれる開発者の生産性向上に寄与するアプローチが注目されています。

実際にプラットフォームエンジニアリングに興味はあるものの、意味や定義などを詳しく理解していない人も多いのではないでしょうか。

この記事では、プラットフォームエンジニアリングの意味や特徴、導入メリットなどを解説します。具体的な導入ステップや基盤構築に役立つおすすめのプラットフォームも紹介するのでぜひ参考にして下さい。

1. プラットフォームエンジニアリングとは?

まずはプラットフォームエンジニアリングの意味や特徴について解説します。

1-1. プラットフォームエンジニアリングの意味・特徴

プラットフォームエンジニアリングとは、企業内の開発者に対して適切なプラットフォーム(IDP)を整備し、ソフトウェア開発の効率化や生産性向上を実現するアプローチのことです。

近年はIT技術の発展や消費者ニーズの多様化などを背景として将来の予測が難しい時代(VUCA時代)だと言われています。プラットフォームエンジニアリングは、VUCA時代において複雑化するビジネスニーズに対応するための新しいエンジニアリング手法として、ガートナー社が積極的に提案しているアプローチでもあります。

1-2. IDP(内部開発者向けプラットフォーム)とは

Internal Developer Platform(内部開発者向けプラットフォーム、以下IDP)とは、企業内の開発者が開発プロセスにおいて必要な機能やリソースを自ら取得して利用できるプラットフォームを指し、プラットフォームエンジニアリングの導入における重要な技術基盤に当たります。

IDPを通してチームで共通して利用できるツールやリソースを開発者に提供することで、迅速なソフトウェアの構築やデプロイを実現できます。

IDPの構築においては、自社の課題や目的に応じてさまざまなツールや技術を組み合わせて行いますが、GitLabのように単一のプラットフォームで開発プロセスにおける多くの作業を効率化できるサービスもあります。

2. プラットフォームエンジニアリングが注目されている背景

ソフトウェア開発の領域でなぜプラットフォームエンジニアリングが注目されているのでしょうか。具体的な背景としては以下が挙げられます。

- 開発環境の複雑化

- ビジネス環境の激化

- IT人材の不足

2-1. 開発環境の複雑化

プラットフォームエンジニアリングの必要性が高まっている背景の一つとしてまず挙げられるのが、開発環境の複雑化による開発者の認知負荷の増大にあります。

ソフトウェア開発における開発手法や技術は年々進化・発展し続けており、クラウドや生成AI、マイクロサービス、APIなどさまざまな技術が広く使われるようになっています。これらの技術活用によって柔軟なソフトウェア開発を実現できますが、その一方で管理すべきツールの種類が増え、かつ多様な技術を身につけなければならないという課題が発生します。

それにより、開発者は重要な開発作業や取り組み以外に自身のリソースを割く必要があり、それが結果としてチーム全体の生産性低下も招くことになります。

つまり、ソフトウェア開発において効果的に最新技術を取り入れていくためには、開発者が本質的な業務に集中できる環境を構築しなければなりません。

2-2. ビジネス環境の激化

先ほども少し触れていますが、近年はVUCA時代と呼ばれる将来の予測が難しい不確実な要素が多い時代です。

市場が常に変化する中で社会や消費者にとって必要とされる価値あるソフトウェアを開発して競合と差別化を図るためには、多様な技術を活用したスケーラブルな開発が求められます。

また、自社の競争力を高めていくためには、アジャイル開発のようなスピード感のある開発手法を積極的に採用していく考えも大切です。

開発者がセルフサービスで利用できるプラットフォームの提供は、柔軟かつ迅速なソフトウェア開発を実現する手段として有効なアプローチだと言えます。

アジャイル開発とは?意味や進め方、DevSecOpsとの関係性を解説

2-3. IT人材の不足

ソフトウェア開発の領域では、慢性的な人手不足が課題となっています。クラウドやAIなど高度な最新技術が次々と登場する一方で、それらを扱える専門知識を持った人材が業界全体で不足しているのです。

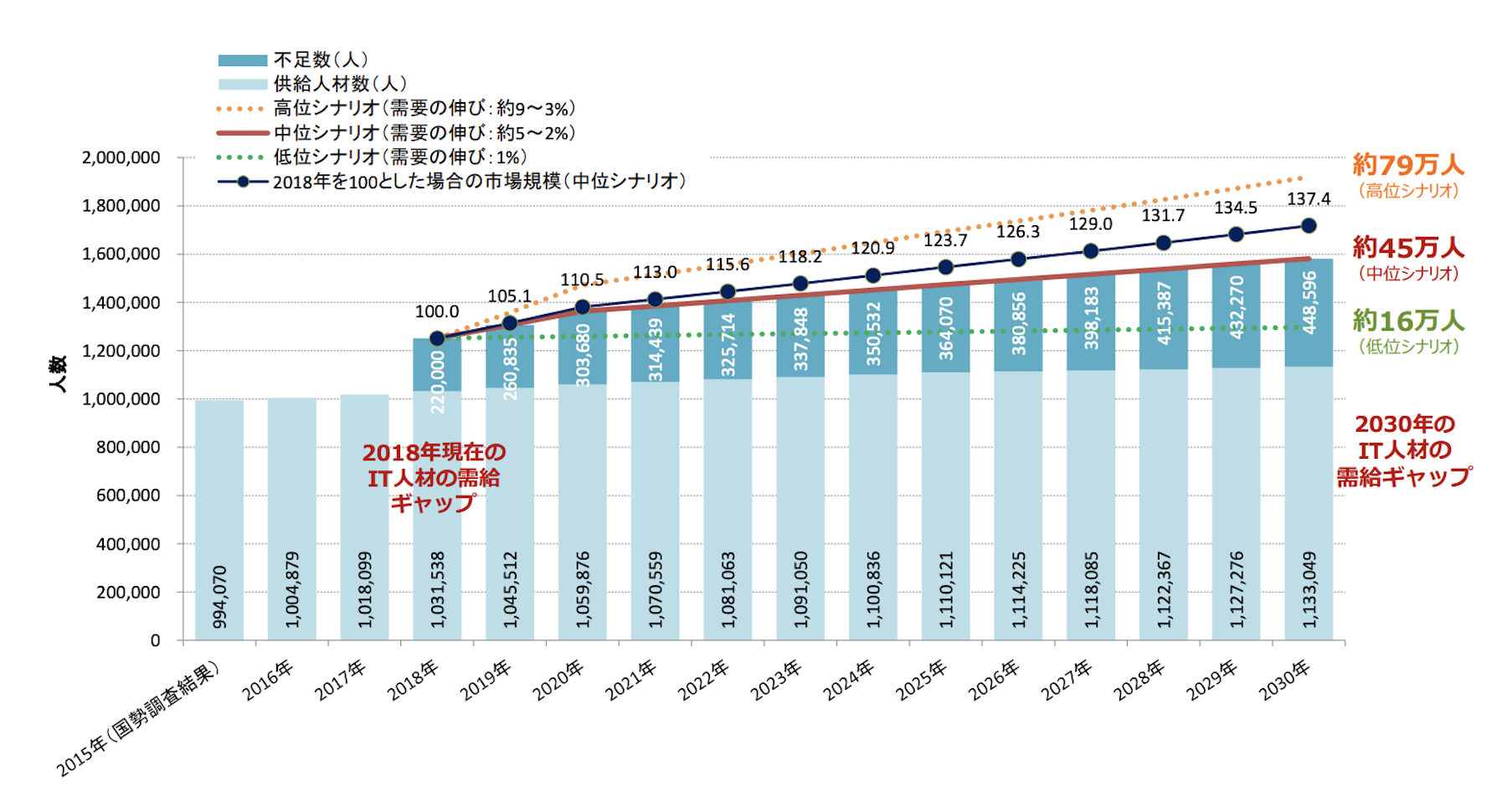

実際に「IT人材需給に関する調査」を見てみると、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると予測されています。

※引用元:IT人材需給に関する調査

このような背景の中で適切にソフトウェア開発を進めていくためには、プラットフォームエンジニアリングの導入を通じて開発者の負担削減や生産性向上を実現し、自社のリソースを上手に活用していく姿勢や工夫が求められると言えます。

3. プラットフォームエンジニアリングとDevSecOps・SREとの関係性とは

プラットフォームエンジニアリングを理解する上では、DevSecOpsやSREとの違いについても把握しておくことが大切です。

3-1. DevSecOpsとの違い

DevSecOpsとは、開発(Dev)、セキュリティ(Sec)、運用(Ops)の3つの領域を連携させて開発を進めるアプローチを指します。開発と運用を連携してリリースサイクルを短縮させる従来の「DevOps」の考え方に対して、セキュリティ(Sec)のプロセスも加えることでソフトウェアの安全性を確保しつつ、迅速なリリースが可能になります。

一方、プラットフォームエンジニアリングはDevSecOpのようなワークフローを実現する上で土台となるプラットフォームを社内で整備する取り組みです。

つまり、プラットフォームエンジニアリングとDevSecOpsは親和性が高く、プラットフォームエンジニアリングはDevSecOpsをサポートする役割を担っていると言えます。

3-2. SREとの違い

SREとは、「Site Reliability Engineering」の略語で直訳すると、「サイト信頼性エンジニアリング」になります。Google社によって提唱された概念であり、運用プロセスにおいて手間のかかるタスクを自動化してシステムの安定稼働を実現しつつ、新機能の追加や更新などを通してユーザー体験(UX)の向上を目指す取り組みを指します。

プラットフォームエンジニアリングとSREは、いずれも開発と運用における効率性・信頼性向上に関わるものですが、それぞれ目的や焦点が異なります。

プラットフォームエンジニアリングは、社内の開発者の生産性向上や利便性向上を目的としたアプローチであり、SREは主にシステムの信頼性と可用性、スケーラビリティの向上に焦点を当てた考え方になります。

4. プラットフォームエンジニアリングの導入目的とメリット

プラットフォームエンジニアリングの導入目的やメリットは以下の通りです。

- 開発プロセスの効率化

- 開発者の生産性向上

- プロダクトの品質向上

- セキュリティ・ガバナンスの維持と強化

- 人材不足の解消

- 新しいイノベーションの創出

- コスト削減

4-1. 開発プロセスの効率化

まずプラットフォームエンジニアリングの導入は、開発プロセスの効率化につなげられます。

IDPにより開発者は開発に必要なリソースを必要な時に素早く取得して利用できるため、環境構築に手間と時間をかけることなく本質的な開発業務に集中することが可能です。

アジャイル開発やDevSecOpsの手法を活用する際に、積極的にプラットフォームエンジニアリングの考え方も採用すれば、プロダクトや機能のリリース頻度・スピードが向上し、自社ビジネスの加速化に貢献できるでしょう。

4-2. 開発者の生産性向上

プラットフォームエンジニアリングでIDPを整備することで、チームで再利用可能なツールと機能を開発者に提供できるようになります。この仕組みにより、開発者それぞれで多数のツールを管理・運用する手間がなくなり、認知的負荷の軽減につなげられるでしょう。

その結果、戦略立案や分析、新機能開発などより重要な業務にリソースを割けるようになり、生産性の最大化を図れるでしょう。

4-3. プロダクトの品質向上

顧客が満足するプロダクトを提供するためには、品質も担保しなければなりません。IDPに対してテストやレビュー、セキュリティスキャン、デプロイなどを自動化する仕組みを整備すれば、ヒューマンエラーの防止につなげられます。

プラットフォームエンジニアリングの導入でテストやレビューなどを標準化することによって、開発者やプロジェクトごとの品質のバラつきを防止でき、自社で定義されたプラットフォームの基準に沿って開発と運用を進められます。

つまり、プラットフォームエンジニアリングの導入は、開発効率や生産性の向上だけでなく、プロダクト品質や信頼性の向上にも寄与します。

4-4. セキュリティ・ガバナンスの維持と強化

プラットフォームエンジニアリングで自社に必要なセキュリティやガバナンスを定義し、それらを自社のプラットフォーム上に反映させて運用することも可能です。

権限設定や監査ログ、セキュリティポリシー、脆弱性対応などをプラットフォーム上で集約して一元化することで管理や証跡の収集が容易になり、組織全体におけるセキュリティ・ガバナンスの維持と強化につなげられるでしょう。

また、標準化されたプラットフォームの整備によって、開発者の心理的な負担を軽減して安全に開発を進められます。

4-5. 人材不足の解消

プラットフォームエンジニアリングの導入は、開発プロセスの効率化や開発者の生産性向上に寄与するため、企業のリソースを最大限に活かしながらソフトウェア開発を進められます。

また、開発者のニーズにマッチしたプラットフォームを提供して働きやすい環境を構築することで、開発者体験(Developer Experience)の向上も実現できます。その結果、自社に対する開発者や求職者からのイメージも良くなり、優秀なエンジニアの獲得と定着を図れるでしょう。

4-6. 新しいイノベーションの創出

近年ソフトウェア開発の効率化や価値向上に役立つさまざまな最新技術が登場しています。しかし、複数の技術やツールを開発者個人で活用するには管理の負担が増えてしまい、実際の活用にはハードルが高いと言えます。

プラットフォームエンジニアリングならさまざまな機能やツールが搭載されたプラットフォームをチームで利用できるため、開発者全員が最新技術に触れやすくなります。それをきっかけとして自社で新しいアイデアやイノベーションが生まれたり、より品質の高いプロダクトをリリースできたりする可能性が高まるでしょう。

4-7. コスト削減

プラットフォームエンジニアリングを取り入れることで、ツールや環境の共通化によるコスト削減にもつながります。例えば、ソフトウェア開発のプロセスにおいて複数のツールを活用している企業が、GitLabのようなさまざまなツールを単一のプラットフォームで利用できるサービスを導入すれば、ライセンス費用や管理コストの削減につなげられるでしょう。

また、CI/CDやセキュリティチェックなどをプラットフォーム上で自動化することで運用コストの削減も実現できます。

ワークフローの自動化や標準化により開発スピードが向上すれば、限られたリソースを効果的に活用できるため、長期的な人件費の最適化にもつながります。

5. プラットフォームエンジニアリングの導入ステップ

ここでは実際にプラットフォームエンジニアリングを導入する際の手順について見ていきましょう。

- 専門チームの組成

- 開発課題の分析と目標設定

- プラットフォームの構築・組織体制の変更

- フィードバック・継続的なメンテナンス

5-1. 専門チームの組成

プラットフォームエンジニアリングを導入する際には、まず専門チームの組成から始めます。専門チームを社内に配置すれば、プラットフォームエンジニアリング導入の取り組みを推進できます。専門チームの主な役割としては以下が挙げられます。

- 開発者のニーズ調査

- プラットフォームの設計・構築

- 社内でのプラットフォーム活用の浸透の実現

- プラットフォームの運用・定期的な改善 など

実際のメンバー構成においては、開発者のさまざまなニーズを考慮したプラットフォームを導入するためにも、開発・運用・セキュリティなど多様なスキルセットを持つ人材や、それぞれの分野を専門とする人材を集めることがポイントです。

また、社内向けではあるものの、自社での活用を浸透させるためにはプラットフォームを一つのサービスとして捉え、ユーザーニーズを満たすという視点が重要になります。

5-2. 開発課題の分析と目標設定

プラットフォームエンジニアリングの専門チーム結成後は、現状の開発課題の把握と分析を実施します。課題の把握や分析においては、エンジニアとの個別面談やサーベイなどを通して行います。

その中で、「複数のツールを管理するための負担がかかり過ぎている」「開発環境の構築から実際のリリースまで時間がかかっており、開発効率が悪い」などの課題が挙げられたなら、それらの課題を解決するためにどのようなプラットフォームを導入すれば良いのかを検討し、具体的な目標を設定します。

例えば、開発者のツール管理の負担が主な課題としてあるなら、単一のプラットフォームで複数のツールや技術を活用できるIDPを整備するという方向性を定められるでしょう。

5-3. プラットフォームの構築・組織体制の変更

プラットフォームエンジニアリングの導入における目標や方向性が明確になった後は、実際に基盤となるプラットフォームの構築を行います。

開発プロセスの課題解決につながるような機能やツールを搭載し、さまざまな手法で開発を進められるよう整備していきます。

また、プラットフォームを構築して実際に活用していく際には、これまでの開発プロセスに変化が生じるため、必要に応じて開発者間での認識の擦り合わせや組織体制の変更を行いましょう。

5-4. フィードバック・継続的なメンテナンス

プラットフォームエンジニアリングの基盤構築後は、実際にプラットフォームを運用し開発者に活用してもらいます。その中で開発者からフィードバックや要望があれば、機能追加や改善を柔軟に行っていきます。

ソフトウェア開発におけるツールや技術は進化し続けており、トレンドも常に移り変わるため、最新情報のキャッチアップや定期的なメンテナンスがプラットフォームエンジニアリングを成功させるための鍵となります。

6. プラットフォームエンジニアリングの導入における注意点

プラットフォームエンジニアリングの導入においては以下のような注意点もあります。

- プラットフォーム構築を目的としない

- 導入に効果が期待できるか見極める

- トップダウンでの導入は避ける

- 段階的に導入して小さく始める

6-1. プラットフォーム構築を目的としない

まずプラットフォームエンジニアリングの導入において、プラットフォーム構築そのものを目的として進めてしまうと失敗してしまう可能性が高まります。

例えば、「最新技術だから」「高機能だから」というような考えだけで導入してしまうと、開発者ニーズにマッチしないプラットフォームを構築してしまうことになります。そうなると、社内での活用も浸透せず、誰にも使われないという結果を招いてしまうでしょう。

そのため、開発者への調査を徹底して行い、どんな課題を解決したいのかを明確にした上でプラットフォームを構築する必要があります。

6-2. 導入に効果が期待できるか見極める

プラットフォームエンジニアリングの導入そのものが、実際に自社にとって効果が期待できるのかも見極めなければなりません。

例えば、エンタープライズや中規模など大きめ組織で、かつ必要な人材が揃っているなら、専門チームの組成もスムーズに進み、実際のプラットフォーム構築によって開発の効率化やコスト削減などの効果が期待できる可能性が高いと言えます。

一方、小規模な組織の場合で、かつ人手が足りない場合プラットフォーム構築や運用そのものに大きな負担がかかってしまい、逆効果になる可能性もあります。

そのため、「プラットフォームエンジニアリングの導入や運用が自社で可能なのか」「実際にどのような効果が期待できるのか」をきちんと検討することが大切です。

6-3. トップダウンでの導入は避ける

プラットフォームエンジニアリングは開発者向けのアプローチであり、開発者がプラットフォームを問題なくセルフサービスで利用できるという要素が重要になります。

そのため、トップダウンで現場の課題や開発者のニーズを無視して導入を進めてしまうと、新しいやり方に対して開発者から抵抗や反発を受ける可能性があります。

スムーズな導入を実現するためには、経営層と開発者で双方向コミュニケーションをとり、開発者に選択の余地とアイデアを積極的に発信できる場を与える必要があります。

6-4. 段階的に導入して小さく始める

最初から全ての要件を満たした完璧なプラットフォームを構築して、運用しようとすると開発者が変化に対応しきれない可能性があります。また、時間をかけてプラットフォームを構築しているとトレンドに乗り遅れ、完成後には搭載した技術やツールが既に古いものになってしまっていたというケースも考えられます。

そのため、まずは優先度の高い課題にフォーカスして、効果が期待できる機能から実装し段階的に運用するなど、アジャイル的な進め方がプラットフォームエンジニアリングの導入に求められると言えます。

7. プラットフォームエンジニアリングの基盤構築に役立つツール・サービスの選び方

プラットフォームエンジニアリングの導入においては、基盤構築に役立つサービスを積極的に活用すると効率的です。ここでは具体的な選び方を解説します。

- 機能

- コスト

- サポート体制

7-1. 機能

プラットフォームエンジニアリングの導入を成功させるためには、開発者のニーズを満たし、かつ自社の課題を解決できる機能が搭載されたサービスを選ぶことが大切です。

例えば、プラットフォームを構成する重要な要素として挙げられる機能は以下の通りです。

- CI/CD(自動ビルド・テスト・デプロイ)

- ソースコード管理

- ドキュメント

- モニタリング

- API連携

- セキュリティ・ガバナンス など

このような機能が搭載されているサービスなら、開発者の生産性向上に貢献できるでしょう。

7-2. コスト

プラットフォームエンジニアリングの基盤構築となるサービスを選定する際には、コスト面も考慮することが大切です。

組織の規模や導入形態などによってもコストが異なるため、ベンダーに問い合わせするなどして費用対効果が期待できるかしっかりチェックしておきましょう。

無料トライアルを設けているサービスも多いため、まずは使用感を試してみてから導入を検討するのも良いでしょう。

7-3. サポート体制

プラットフォームエンジニアリングをスムーズに導入・運用していくためには、ツールやサービスを提供するベンダーのサポート体制をチェックしておく必要もあります。

充実したサポート体制があれば、万が一トラブルや不明点が発生した場合でも、専任スタッフが迅速に対応してくれるでしょう。また、ベンダーがドキュメントやマニュアルなどを通して積極的にノウハウを公開していれば、トラブル時にも自社で解決しやすくなるでしょう。

8. プラットフォームエンジニアリングの基盤構築なら「GitLab」

プラットフォームエンジニアリングの基盤構築をスムーズに実現するなら「GitLab」の活用がおすすめです。ここでは、GitLabのサービス概要や強みについて紹介します。

8-1. GitLabとは

GitLabは、DevSecOpsワークフローを支援するAIを搭載したプラットフォームです。AIによるソースコード管理やセキュリティ対策、CI/CD、コンプライアンス管理など豊富な機能を単一のプラットフォームで活用でき、プラットフォームエンジニアリングの基盤構築に役立てられます。

中小企業からエンタープライズまで多くの企業で導入されているプラットフォームで、高品質かつ迅速なソフトウェア開発を実現できます。

8-2. GitLabが選ばれる理由

GitLabの強みは、DevSecOpsツールチェーンの構築を単一のプラットフォームで実現できることです。これまで複数のツールを管理していた企業がGitLabを導入すれば、コスト削減や開発者の認知負荷の軽減につなげられ、プラットフォームエンジニアリングの運用をスムーズに行えるようになります。

チーム全員で単一のプラットフォームを通して作業することで、メンバー間の連携や情報共有も容易に実施できます。また、サポート体制も充実しているため、導入と運用においても安心して進められるのも強みの一つです。

GitLabを通してプラットフォームエンジニアリングを実現すれば、ソフトウェア開発のライフサイクル全体を効率化でき、競合との差別化につながる機能開発など本質的な作業に集中できるようになるでしょう。

9. GitLabによるプラットフォームエンジニアリング実現のアプローチと活用例

実際にGitLabによるプラットフォームエンジニアリング実現のアプローチと活用例を紹介します。

- 再利用可能なCI/CDコンポーネント

- セキュリティとコンプライアンス

- データ活用と分析

- コミュニケーションの効率化

9-1. 再利用可能なCI/CDコンポーネント

CI/CDコンポーネントは、再利用可能な単一のパイプライン構成ユニットのことで、この機能を使用すればCI/CDパイプラインの設定が容易になります。

また、再利用可能なCI/CDコンポーネントをリスト化して、各コンポーネントの情報を確認できる「CI/CDカタログ」も提供しています。コンポーネントが一元管理されているため、必要なものを必要な時に見つけ出して再利用できる仕様となっています。

これにより、開発者の作業効率向上や、組織全体でのスムーズなナレッジ共有を実現できるでしょう。

CI/CDコンポーネントの詳細については以下のページをご覧下さい。

9-2. セキュリティとコンプライアンス

GitLabでは、ソフトウェア開発ライフサイクルの全てのステージに対応したセキュリティやコンプライアンス機能を搭載しています。

開発を進める中で、セキュリティリスクなどの問題を早期に発見して対応できるため、トラブル発生時の対応コストを抑えたり、事態の深刻化を未然に防止したりすることが可能です。

9-3. データ活用と分析

GitLabでは、データ活用と分析による開発の効率性向上も実現できます。プロジェクトの運用状況などソフトウェア開発ライフサイクルにおけるさまざまなデータが一元管理されている仕組みとなっているため、関係者全員がスムーズに必要な情報にアクセスできます。

また、 プラットフォームに蓄積された主要なメトリクスを追跡して問題点を詳細に分析することで、迅速な改善や顧客価値の向上につなげられます。GitLabでは、DevOpsのパフォーマンスや健全性を示すDORAメトリクスの可視化・分析機能などを提供しています。

9-4. コミュニケーションの効率化

GitLabは統合型プラットフォームであり、全員が同じツールにアクセスして利用できるようになるため、開発者間でのコミュニケーションが効率化されます。

誰もがアクセスしやすい共同ドキュメントの作成も可能であるため、別のツールに切り替えて作業する必要がなく、情報の共有や整理が容易になります。

なお、プラットフォームエンジニアリングにおけるGitLab活用の詳細については以下のページをご覧下さい。

まとめ: プラットフォームエンジニアリングの実現により開発品質の向上と効率化を図ろう

プラットフォームエンジニアリングの導入は、ビジネス環境が激化している時代において重要視されているアプローチです。実際の導入においては、適切な専門チームの組成やツール・サービスの選定が大切なポイントとなってきます。

プラットフォームエンジニアリングの基盤構築なら、ぜひGitLabをご活用下さい。GitLabなら単一のプラットフォームで豊富な機能を利用できるため、開発者の認知負荷を軽減し、迅速かつ品質の高いソフトウェア開発を実現できます。

なお、GitLabでは世界39か国、5,000人を超えるDevSecOps専門家のインサイトが詰まった完全版レポートを無料で公開しているので、ぜひこちらもご覧下さい。

監修:川瀬 洋平 @ykawase

(GitLab合同会社 カスタマーサクセス本部 シニアカスタマーサクセスマネージャー)